プロパンガス料金の平均相場と適正価格、高い時の対策を紹介

プロパンガスの料金が高いと感じても何をしたらよいか分からないし、そもそも安くなるの?と思っていませんか?

プロパンガスは自由料金制のため、同じ地域で同じガス会社を利用していても、料金設定が異なることがよくあります。そのため、プロパンガス料金を見直して安いガス会社に変更することで大幅にガス代を安くすることができるのです。

少しでもプロパンガスを安く利用したいと考えている方は、この記事で紹介している方法で自分のプロパンガス料金が適正価格よりも高いのか確認してみましょう。

あなたのプロパンガス料金が高いのか比較してみよう

プロパンガス料金が高くて何とかしたいと考えている人は、今払っている金額がどのくらい高いのかを確認しましょう。

ここからは、確認の仕方をご紹介します。ガスの請求金額が適正なのか、それとも高いのかを知り、どのぐらい安くなるのかを確認してみてくださいね。

適正価格と比較しよう

プロパンガス料金を比較する際は、平均価格ではなく適正価格と比較しましょう。

「平均価格」は不当な値上げなどによって割高な価格設定になっていますので、ガス会社が継続して安定供給可能な「適正価格」と自分のガス料金を比較することで、実際にどのくらいガス代を削減できるかを確認できます。

また、自分の基本料金と従量単価が分からない場合のために、請求金額の平均価格も表にまとめました。自分の請求金額が平均よりも高い場合は、基本料金・従量単価も平均よりも高いということですので、ガス会社の見直しでプロパンガス料金を大幅に削減できます。

北海道・東北地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,834円 | 1,500円~ |

| 従量単価 | 720円 | 350円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 9,938円 | 5,500円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 17,451円 | 9,350円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。また、平均価格は東北局の価格となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

関東地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,726円 | 1,500円~ |

| 従量単価 | 611円 | 280円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 8,616円 | 4,730円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 15,085円 | 7,810円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

中部地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,794円 | 1,500円~ |

| 従量単価 | 648円 | 330円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 9,107円 | 5,280円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 15,764円 | 8,910円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

近畿地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,812円 | 1,650円~ |

| 従量単価 | 625円 | 380円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 8,871円 | 5,995円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 15,255円 | 10,175円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

中国地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,903円 | 1,600円~ |

| 従量単価 | 688円 | 380円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 9,658円 | 5,940円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 16,580円 | 10,120円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

四国地方の平均料金と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,874円 | 1,500円~ |

| 従量単価 | 629円 | 380円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 8,981円 | 5,830円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 15,399円 | 10,010円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

九州地方の平均と適正価格

| 平均価格 | 適正価格 | |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1,747円 | 1,500円~ |

| 従量単価 | 647円 | 400円~ |

| 10㎥使用時の請求金額 | 9,039円 | 6,050円~ |

| 20㎥使用時の請求金額 | 15,397円 | 10,450円~ |

※基本料金・従量単価は税別、請求金額は税込となります。

出典:エネ研・石油情報センター「2024年12月公表 一般小売価格 LPガス確報」

なぜ適正価格がこんなに安いの?

適正価格が安いのではなく、平均価格が高すぎると考えるべきかもしれません。先ほども紹介したとおり、プロパンガスは値上げされ続けてしまうことが多く、平均価格はどんどん高くなってしまいます。

また、プロパンガスは自由料金なのでガス会社が自由に料金を決めることができ、そもそも高い料金設定を行っているガス会社もあります。

高い料金設定のガス会社があることによってさらに平均価格が上がり、平均価格が適正価格よりもはるかに高い価格になっているのです。

適正価格について詳しく知りたい方は、以下の記事で紹介していますのでご覧ください。

検針票に単価が記載されていない場合

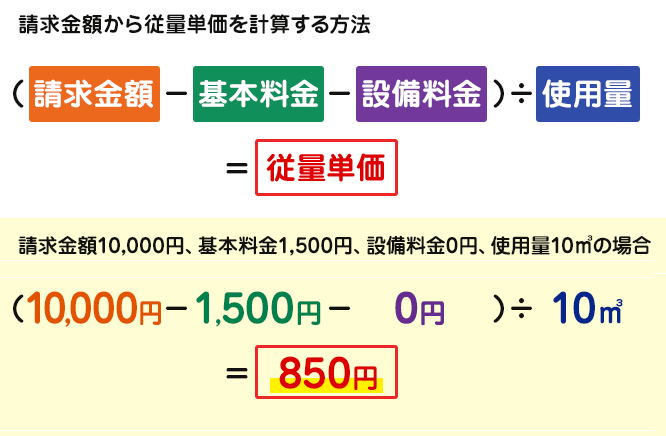

プロパンガス料金は、使用量に関わらず固定でかかる「基本料金」と、ガス使用量と従量単価によって決まる「従量料金」で計算されます。

ただし、ガス会社によっては従量単価などの明細が記載されておらず、請求金額や使用量だけが検針票に記載されていることもあります。

そういった場合でも簡単な計算で単価を出すことができるので、以下の計算式を利用して計算してみましょう。

従量単価の計算方法

従量単価が分からない場合でも、請求金額とガス使用量が分かれば「(請求金額ー基本料金ー設備料金)÷使用量=従量単価」で従量単価を算出することができます。

基本料金は1500円~1800円に設定されていることが多いので、もし基本料金が分からない場合は1500~1800円と仮定して計算してみてくださいね。

この計算方法で従量単価がいくらなのか計算をして、適正料金と比較してみましょう。

どのくらい安くなるか気になる方は料金診断をオススメ

具体的にどのくらいプロパンガス料金が安くなるのか知りたい! という方は、以下の無料でできるwebの自動料金診断をしてみましょう。

月間差額・年間差額や年間の料金シミュレーションも見ることができるため、自分の支払っている料金について詳しく知ることができます。

プロパンガスは都市ガスと比べて高い?

- 配送コストがかかってしまう

- 過去の貸与契約によって設備費用が上乗せされている

- 料金設定が不透明

プロパンガスは、上記の理由から都市ガスよりも高くなってしまっています。

都市ガスと異なり、プロパンガスは人の手でガスをボンベに詰めて配送しなければならず、配送コスト・人件費が掛かるためガス料金が割高になります。

また、公共料金である都市ガスに対して、プロパンガスは自由料金ですので、ガス会社が自由にガス料金を決めることができます。

そのため、プロパンガス料金は会社によって大きな差があるのですが、プロパンガスは料金明細の記載がない会社もある為、自分の料金設定を確認しづらいケースも。

ガス料金の値上げもガス会社都合で行えてしまうため、気付かないうちに他のご家庭の2倍以上も高い料金設定になっている可能性もあります。

適正料金でプロパンガスを使用するために、定期的に自分の料金は高い設定になっていないか見直してみましょう。

プロパンガスが高いと感じたら確認すべき点

プロパンガスの料金が高いと感じているけれど、なぜ高いのか理由がわからない…、と困っている方も多いはず。

そこで、プロパンガスユーザーのよくある「プロパンガス料金が高くなる理由」と、その場合にどうするユーザーが多かったのかご紹介したいと思います。

①冬場は使用量が増える

寒い冬場はお風呂の追い焚きの回数が増えたり、手洗い・食器洗いの際にお湯を使う回数が増えたりと、お湯を沸かすシーンが増えます。さらに冬場は水温が冷たいので、夏場と同じような使い方をしていても、ガス使用量は増えてしまいます。

そのため、冬場は自然とガス代の請求金額が高くなりやすく、プロパンガス料金が値上げされて高くなったのか、ガスの使用量が増えてガス代が高くなっただけなのかわかりづらくなります。

冬場にガス代が高いと感じたら、暖かい季節と比べてどのくらいガスをたくさん使っているのか、ガスの使用量を確認してみましょう。

②気づかないうちにガスをたくさん使っているかも

プロパンガスの料金が急に高くなったな、と感じたら前年と今年のガスの使用量を比較してみましょう。ガスの使用量が前年同月よりも多いようなら、なにかでガスを多く使ってしまったということになります。

| 世帯人数 | 平均ガス使用量 |

|---|---|

| 1人暮らし | 5㎥ |

| 2人暮らし | 6.5㎥ |

| 3人暮らし | 8.9㎥ |

| 4人暮らし | 11.3㎥ |

参考:石油情報センター「平成18年度プロパンガス消費実態調査」

上記は世帯数ごとの平均的なガスの使用量です。平均よりも使用量が多い場合は、普段の生活の中で気付かないうちにガスをたくさん使っている可能性があるので、ガスの節約をすることでプロパンガス料金を安くすることができます。

また、冬場はガスの使用量が増える為、上記の1.4倍くらいが使用量の目安となります。

すぐにできる節約としては、保温シートや蓋を利用してお風呂を沸かす回数や追い炊き回数を減らしたり、節水シャワーヘッドを取り付けるなどがあります。無理のない範囲でガスの使用量を減らして、ガス代を削減していきましょう。

③料金設定が高い可能性も

ガスの使用量は例年通りだった、頑張って節約したのにガス代が安くならなかった、そんな方はそもそもの料金設定が高いのかもしれません。

プロパンガスは自由料金のため、ガス会社によって料金設定に差が出ます。そのため、料金設定が高いガス会社を利用していると、他のご家庭と使用量は変わらないのに請求金額が高くなってしまうことがあります。

また、契約時は安い料金設定でも気づかない間に料金の値上げがされていて、契約時よりも高い料金を請求されているかもしれません。そのため、定期的に料金の見直しをして料金が適正か確認してみましょう。

もしプロパンガス料金の設定が高そうでしたら、一度料金診断をしてみてはいかがでしょうか。

ガス料金を3年以上見直していない人は値上げされている可能性があるかも⁉

プロパンガスは同じガス会社と契約し続けていると、徐々に値上げをされている可能性があることはご存じですか?

原油価格の変動は変動が毎月あるため、価格が上がったり下がったりすることはもちろんあります。ただし、プロパンガス料金が値上げすることはあっても、値下げされることはほとんどないのです。

そのため、三年以上ガス料金を見直していない場合、契約時よりも高い料金設定で請求されている可能性があります。

同じガス会社で長く契約している方は、ガス料金を見直してみることでプロパンガス料金を安くすることができるかもしれません。

一人暮らしでプロパンガス料金が高いのはなぜ?

賃貸アパート・マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、大家様がガス会社と設備貸与契約を結んでいると、その分ガス料金が高く設定されています。

2025年7月2日施行の法改正で賃貸住宅の設備貸与は禁止となりましたが、法改正以前の貸与契約は残るため、既存物件については高いガス料金のままとなってしまうんです。集合住宅のガス会社を変更してガス料金を安くすることはできますが、大家様の了承を得た上で一棟全体のガス会社を変えるかたちとなり、契約状況によってはガス会社を変えられないことも。

集合住宅でプロパンガス料金が高い場合は、まず管理会社様や大家様に相談して、安いガス会社への変更を検討してもらえないか確認してみましょう。

①賃貸アパート・マンションの設備貸与契約は、ガス会社と大家さんで結ぶ

自分でガスの契約をしているけど、設備貸与契約はしていないよ?という入居者の方もいらっしゃるのですが、設備貸与契約は物件所有者(=大家様)とガス会社とで締結するため、入居者様はご存じないケースが多いんです。

法改正によって2025年7月2日以降は賃貸物件で新たに設備貸与契約を結ぶことはできなくなりましたが、法改正以前の契約は残っていますので注意しましょう。

②単身者向け賃貸はガス会社が従量単価を割高にしている

単身者向け物件は基本料金が高い傾向にあります。また、ファミリー向け物件に比べてガスの使用量が少なくなるため、ガス会社が従量単価を高く設定していることもあります。

全ての単身者向け物件が割高なわけではありませんが、一人暮らしの方は基本料金・従量単価が高く設定されていないか確認してみましょう。

プロパンガス料金を下げるには

ガスが高いと感じているけれど、解約するわけにはいかないし、プロパンガス料金はどこも同じで下げることなんてできないと思ってはいませんか?

そんなことはありません。プロパンガス料金は下げることができるのです。

プロパンガス料金が高いけれどどうすることもできない、とあきらめてしまっている方はかなりもったいないので、今から紹介する料金を下げる方法を試してみることをおすすめします。

①ガスの使用量を減らす

プロパンガス料金を下げるには、必要以上にガスを使わないようにしてガスの使用量を減らすことです。ガスの使用量を減らせば、もちろん料金を下げることができるので、まずはガスの節約をすることから取り組んでみてください。

ガスの節約の仕方は色々な方法があるので、節約したい人は以下の記事に詳しい節約方法があるので読んでみてください。

②安いガス会社を見つけて変更する

プロパンガスはガス会社によって料金設定が異なるため、ご利用中のガス会社よりも安い「適正料金のガス会社」に変更することで、料金を下げることができます。

プロパンガス会社の変更は費用も掛からず、解約手続き等も代行してもらえて簡単なので、最低限の労力で大幅にプロパンガス料金を安くすることができます。

プロパンガスは自由化しているため、賃貸物件に住んでいる場合などを除き、基本的に利用者が自由に契約するガス会社を選ぶことができます。プロパンガス料金が高いと感じている人は、料金設定の安いガス会社へと変更してみてください。

プロパンガス料金は定期的に見直そう!

プロパンガス料金が高いと感じている人は、まずは現在の料金がどのぐらい高くて、どのぐらい安くなるのかを確認するところから始めましょう。確認ができたら、ガスの使用量を減らしてみたり、安いガス会社を見つけて変更したりなど、より安い料金でプロパンガスを利用できるようにしてみてください。

プロパンガス料金は値上げすることが多々あります。しかし、ガス料金が不透明なため値上げされても気が付かないことも。そのため、定期的に料金を見直して、適正価格でプロパンガスを利用できているか確認することも大切です。

安いガス会社に変更したいと考えている方や、プロパンガスについて疑問がある方はお気軽にご相談下さい。

参考文献

| 経済産業省 |

●石油流通・LPガス政策

●賃貸集合住宅におけるLPガス料金の透明化 ●LPガスの安全・規制 ●LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行 ●LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは? ●LPガスの商慣行是正に向けた対応方針 中間とりまとめ 概要資料 |

|---|